[議会と選挙]2014年7月18日(金)

本日は、戸田市の姉妹都市である埼玉県美里町との交流事業に参加しました。

美里町は、戸田市とは対照的な、自然にあふれたどこかゆったりとしたまちです。

本日は、一日を掛けて、美里町の売りである「ブルーベリーや野菜の農業」「太陽光発電」「遺跡」を視察・体験してきました。

現在も色々な形で戸田市と美里町との市民交流が行われているようですが、本日の美里町の町長や町議会を交えた意見交換会の中で、今後は「宿泊型の農業体験」や「防災面での連携」を図っていこうという総意が得られました。

とはいえまずは、7月22日に関東圏内のコンビニで発売される、美里町産ブルーベリーを使用した「ランチパック」を食べて、戸田から美里町を応援しましょう(^O^)/

◇Facebookの元記事はこちら

[教育, 子育て]2014年7月17日(木)

昨日、東京で行われたフィンランドの教育と子育てに関する講演会に参加しました。

フィンランドの社会は、子育て、教育、労働、家族、介護など、多くの点において日本とは大きく異なり、いろいろと考えさせられました。

やや乱暴に比較すると、フィンランドは「個」の教育を行う福祉国家、日本は「和」の教育を行う家族国家、と言えるかと思います。

教育はその国の社会システムに適合したものであり、教育を考えることは、結局は「今後の日本はどうあるべきか」を考えることに行き着くのかなと思いました。

来月は、フィンランドの「教育」にテーマを絞った講演会に参加してみます。

◇Facebookの元記事はこちら

[教育]2014年7月17日(木)

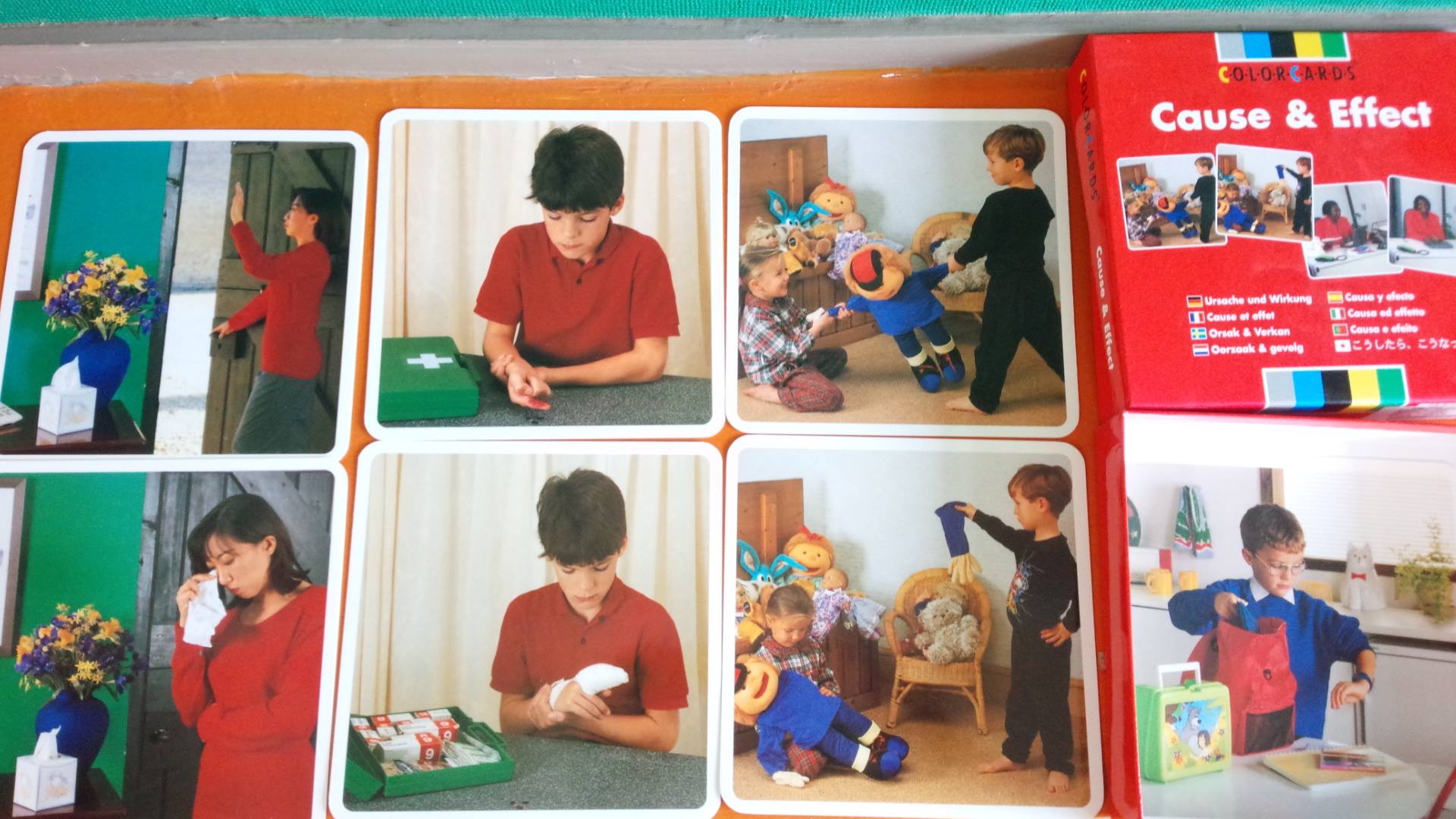

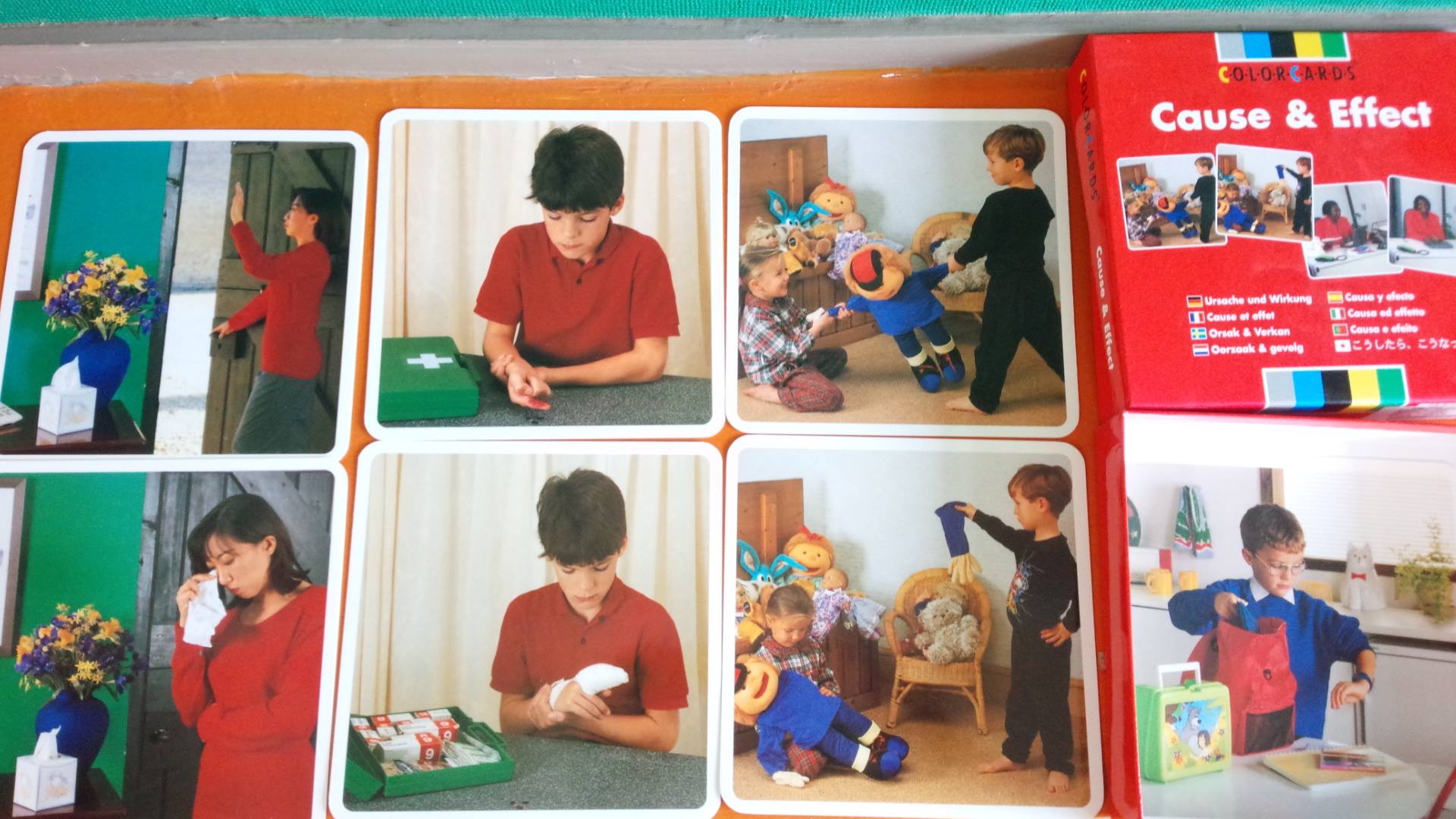

本日は、喜沢小学校の「発達・情緒通級指導教室」を会派で視察させていただきました。

5月の民間事業者による発達支援教室の視察、6月の和光南特別支援学校の視察に続き、今回も酒井議員の発案によるものです。

まずは、特別支援教育全般の説明を行います。

(語弊はありますが)大まかには、障害の程度によって、

「①特別支援学校>②特別支援学級>③通級指導教室」

と分類されます。(※しかし、後述しますが、①特別支援学校②学級と③通級指導教室とは、その性質が異なります。)

①特別支援学校

「視覚障害(県内1校)」「聴覚障害(県内2校)」「知的障害者(県内26校)」「肢体不自由者(県内8校)」「病弱者(県内2校)」の5区分。ほとんどの学校が、小・中・高生を指導。

1クラス6人(重複障害の場合は1クラス3人)。

教科の指導も行われる。

※参考:6月の視察報告

②特別支援学級

地域の学校内に設置される学級。

1クラス8人。

教科の指導も行われる。

戸田市内の小学校5校、中学校3校に設置。

③通級指導教室

「難聴・言語」「発達・情緒」の2区分。

地域の通常学級に在籍する児童が、週1回90分だけ通う。

1対1指導または少人数グループ指導。

教科の指導は行われず、障害改善の指導のみが行われる。

●「難聴・言語通級指導教室(市内通称:ことばの教室)」は、聴覚障害や発話障害・吃音を有する児童を指導。戸田市内の小学校2校に設置。

●「発達・情緒通級指導教室(市内通称:フレンドリールーム)」は、アスペルガー症候群やADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)、自閉症などの“先天的”な発達障害、および情緒障害を有する児童を指導。戸田市内の小学校2校に設置。

以上のいずれにおいても、いわゆる待機児童は0人とのことです。

今回視察した「発達・情緒通級指導教室」に通う児童には、「特別支援学校」や「特別支援学級」に通う知的障害区分の児童とは異なり、知的な遅れはありません。

通級教室では児童の個性や障害に対応した丁寧な指導が行われており、ここで10歳位まできちんと訓練すれば、その後は、社会生活へ対応できるまでになるそうです。(よって、早期発見は大切!)

「発達・情緒通級指導教室」の今後の課題は、大きく以下の2つと考えます。

【課題1】通級教室の増設

埼玉県の調査では、地域の通常学級に通う児童の内、なんと「10.7%」が何らかの発達障害・情緒障害を有してるとのことです。(※ソース未確認)

発達障害に対する保護者の受容度の高まりも相まって、今後、通級教室に通う児童の増加が見込まれ、通級教室の増加が求められます。

しかし、通級教室の設置には文科省の許可が必要であり、また県内の他自治体とのバランスの点からも、増設は簡単ではないとのことです。

【課題2】抜けた授業分のフォロー

通級教室に通うのは週1回90分のみといえど、その間に通常学級では2コマの授業が行われております。

抜けた授業分のフォローについては、担任や保護者に任せられているとのことですが、なかなか容易ではないと推察します。

何かしらの対策は必要だと思います。

明日14時~15時30分、市役所5階で通算3回目の戸田市児童福祉審議会(=戸田市版 子ども・子育て会議)が開かれます。私は公務があり傍聴できませんが、お時間がある方は是非!

http://www.city.toda.saitama.jp/13/12179.html

◇Facebookの元記事はこちら

[交通と自転車]2014年7月15日(火)

先週水曜日~木曜日の交通対策特別委員会による行政視察の報告です。

●岩手県盛岡市「まちなかおでかけパス」

本事業は、70歳以上の高齢者の中心市街地への公共交通(路線バスと鉄道)利用を優遇することで、「公共交通利用促進」と「中心市街地活性化」を図るものです。

担当課の方からのわかりやすい説明と、委員との多くの質疑応答により、本事業とその周辺事項について深く学ぶことが出来ました。

個人的に参考になったことは、70歳を超えるとクルマの運転意向は急減し、免許保有率は50%台に落ち込むこと。利用回数券をばら撒くのではなく、申請に基づく優遇パス発行によって、不正利用や費用増大を抑えられること。市街地と住居との位置関係やバス路線の充実度によって優遇パス利用者数に地域の偏りがあること。本事業により、減少する一方であったバス利用者が回復に転じてきたこと。コミュニティバスは導入していないこと。廃止路線に対しては、スクールバスや患者輸送バスへの混乗により対応していること、などです。

戸田市にもいずれ訪れるであろう超高齢社会に向けて(また、住みよいまちづくりに向けても)、公共交通の維持や充実は必須課題なのですが、私自身、戸田市の高齢者の交通問題について現状把握ができていないので、まずは今後、その視点も持っていかねばと考えています。

バス事業者3社のバス時刻や行き先などが電光掲示板に一緒に表示される「バスロケーションシステム」という、大変便利なシステムも導入されていました。

●岩手県盛岡市「自転車ナビライン」

盛岡市を視察することを知った市民の方から「盛岡市の自転車環境は先進的」と教えていただいていたので、前述の視察終了後に委員会のみなさんの承諾を頂き、盛岡市の商店街に設置された「自転車ナビライン」を10分間ほど委員全員で視察しました。

特長は、自転車ナビラインがクルマの一時停車スペースに併設されているということです。これにより、世界共通の悩みの種である「自転車レーン(ナビライン)上への路上駐車」の問題が解決されます。

日本では、盛岡市や品川区などに数例があるのみですが、ドイツなどの自転車先進国ではよく見られるものだそうです。

委員からは肯定否定それぞれの意見が出ましたが、(専門家の方の言葉を借りれば)「本来走るべきところが誰にでも見えるように描いてある」という真っ当で、かつ歩行者と自転車の安全に直結するこのような施策を、いまだにクルマ優先社会の日本において率先して進めている盛岡市の姿勢は大変素晴らしいものであると感じました。

他の道路についても、既存の車線数を減らして(!)、その分を自転車レーンにする予定とのことです。

●青森県八戸市「地域公共交通の活性化」

八戸市は、バスをメインとした公共交通政策に総合的に取り組んでいる素晴らしい自治体でした。

「各バス事業者の《競合から共生》によるダイヤ平準化」「企画物の乗車券発行」「特許のミウラ折り」を利用した、ワンタッチでコンパクトに折り畳めるバスマップの発行」「東京の地下鉄のような路線の色分け」「中心市街地全体をバスターミナルと見立てたバス停のナンバリング」「住民や企業への公共交通教育」「八戸駅からの乗合タクシー導入」「深夜バスの試験運用」「わかりやすい運賃体系の再構築」「公共交通案内所の設置」「バスのタウン誌発行」「災害時の公共交通のあり方の研究」「地元企業とのタイアップ事業」「コンビニへのバス運行情報案内端末設置」などなどです。

都市政策課の職員6名とコンサルで作成した「八戸市地域公共交通総合連携計画」に沿って、精力的に施策を進めているのがわかります。

人口減少社会を迎える日本(の地方自治体)にとって、今後コンパクトシティ化は避けられません。そのコンパクトシティの血管となるものこそ、公共交通です。

さて、バスやタクシーなどに関する公共交通施策は大変充実している八戸市ですが、なぜか総合連携計画の中で自転車にはまったく触れられていなかったので、担当課の方に伺ったところ、「八戸市には自転車に乗る人が少ない」とのことでした。そのため、駐輪所問題などは全くないようです。

八戸市は、自転車環境整備を進める盛岡市と同じ東北地方に位置するのに、なぜ自転車利用者数は少ないのかと疑問に思ったのですが、八戸市の道路を見て納得しました。市街地の道路にも郊外の道路にも路肩スペースがほとんど無く、目一杯の数の(広くない)車道が取らています!あたかも、自転車を、本来走るべき車道から追い出しているかのようでした。

自転車利用者が少ない原因は他にもあると思いますし、また、自転車利用者が少ないことと路肩の狭さとは鶏と卵の関係にあるなのかもしれませんが、八戸市が交通手段としての「自転車」を低位に置いたまちだということは分かりました。本来、自転車は公共交通との相性が良い移動手段なのですが、これも“地域特性”として片付けられてしまうのでしょうか……

◇Facebookの元記事はこちら

[子育て]2014年7月13日(日)

先週の月曜日、市内の東部福祉センターで実施された「青少年の居場所」にお邪魔しました。

「青少年の居場所」は、放課後の小中高生に対して、公共施設の一部を遊び場や居場所のために開放する事業で、私は、過去に一般質問で取り上げて以来、定期的に覗きに行ってます。

私が夕方5時頃に到着すると、建物の外にまで子供たちの遊ぶ声が聞こえてきました。すでに塾や習い事のために帰っていった子が多かったようですが、それでも40人以上の子供たちで賑わっていました。

月1~2回の開催に合わせて、こんなにも多くの子供たちが集まっていることに驚くと同時に、子供は、ボールしかなくても、または何も無くても、楽しく遊べるんだなぁと実感しました。

戸田市には、子供たちの遊び場が足りていません。

「青少年の居場所」を含め、放課後や長期休暇中の子供たちの遊び場確保に向け、今後も継続的に議会での提案を行っていきたいと思います!

◇Facebookの元記事はこちら