[教育]2015年2月4日(水)

本日は、例年より早く議長と副議長が決まりました。

議長は三浦芳一議員、副議長は馬場栄一郎議員です。

明日は、常任委員会や特別委員会等の役職が決まります。

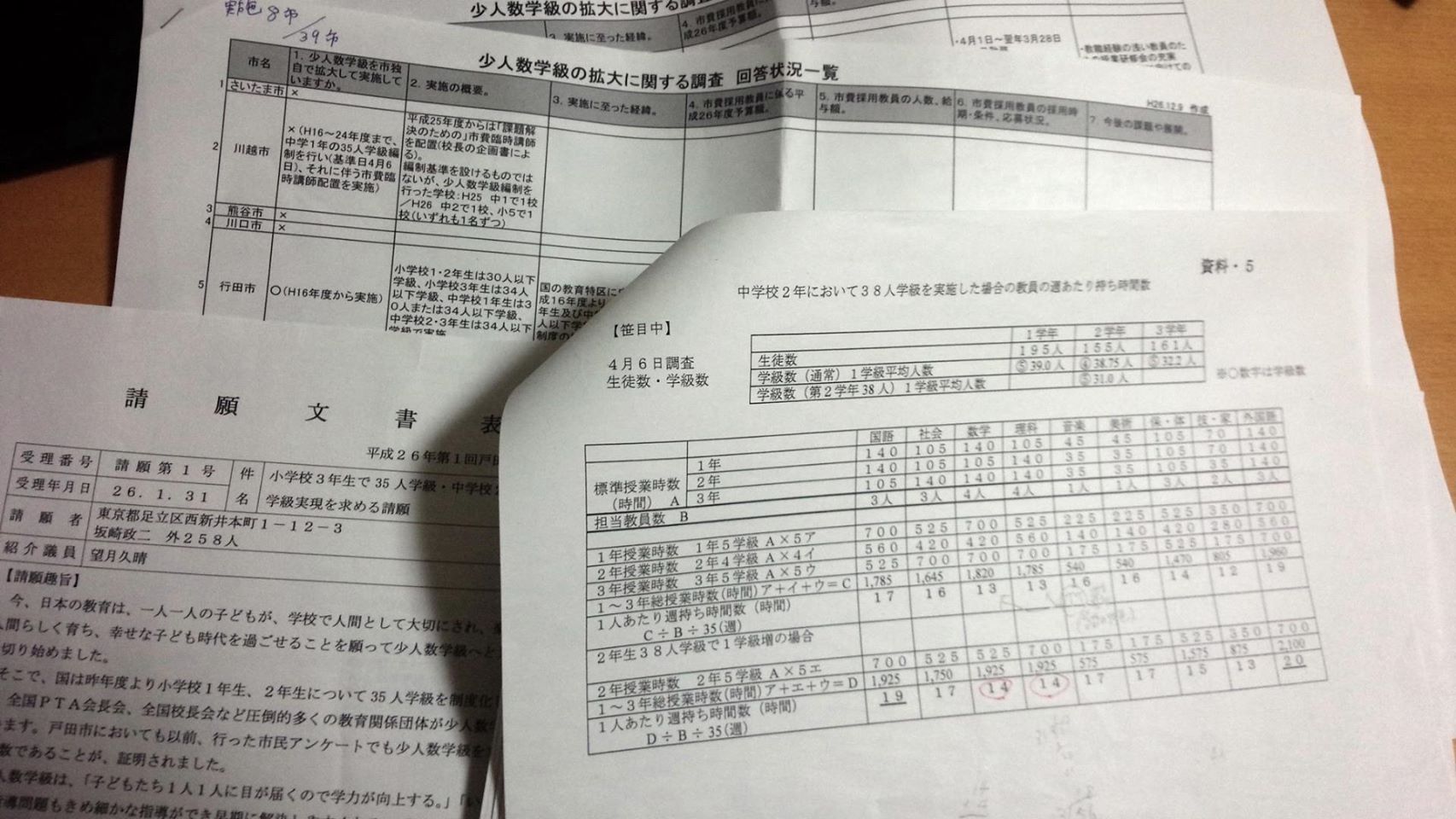

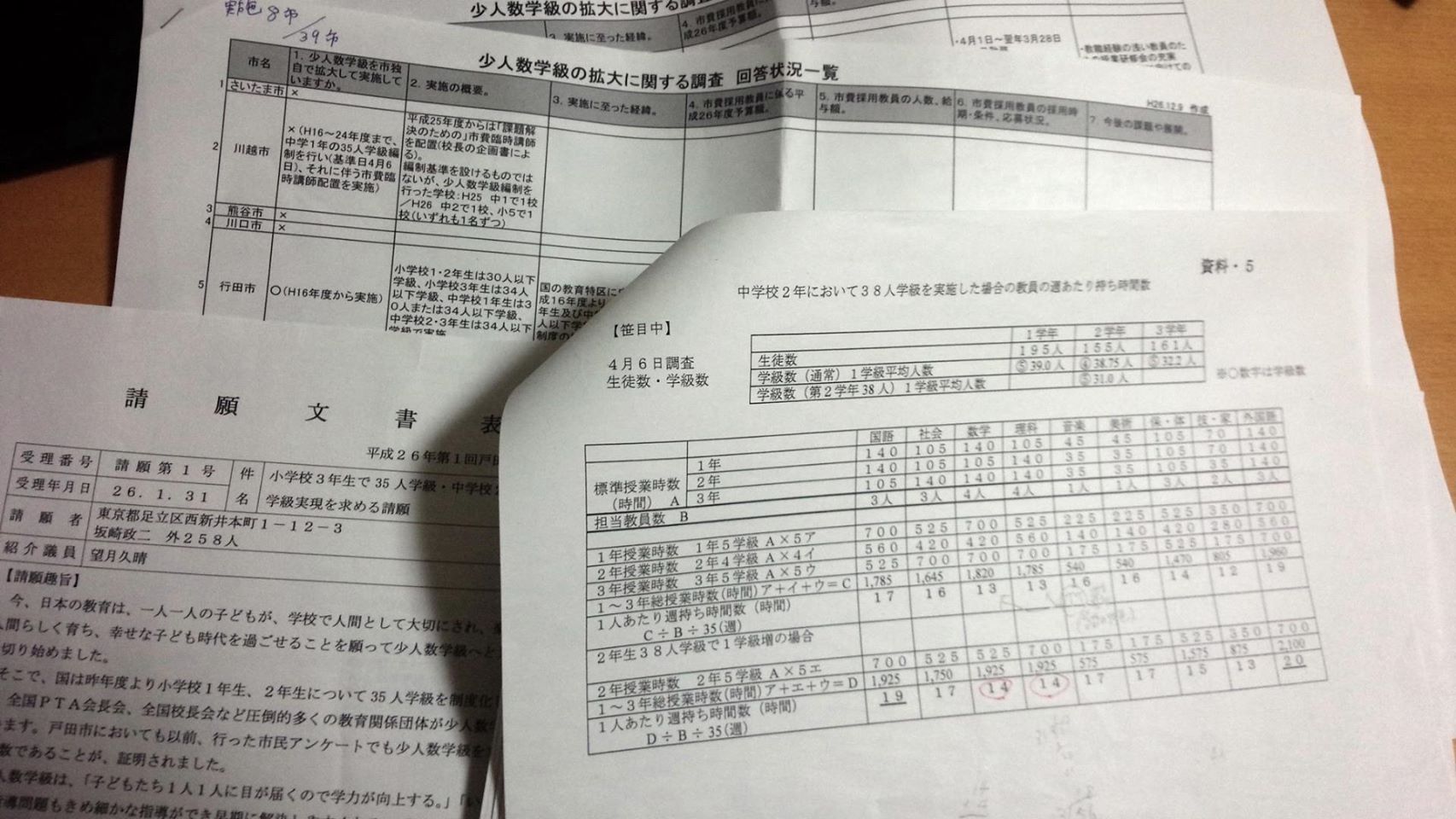

市議となってから2年間、文教建設常任委員会に所属し、教育と都市整備に関する活発な議論や活動を行うことができましたが、唯一やり残したことが「小学3年生で35人学級・中学2年生で38人学級実現を求める請願」の採決です。

昨年の3月議会に提出されて以降、議会のたびに協議や調査を行っていたのですが、時間切れとなり、次期の文教建設常任委員会への持ち越しとなりました。

これまでの議論を簡潔にまとめると、以下の通りになります。

●少人数学級を実現することは、子供達にとって良いこと。

●しかし、予算の問題と空き教室の問題がある。

●請願の通りに少人数学級を実現するには、市内小学校で4名、市内中学校で最大9名の教員増が必要。

●市費負担で教員を採用するにしても、給与額をどのくらいにするかが問題。

●県内他市の状況は、39市のうち8市が、何らかの形で独自の少人数学級を実施しているが、給与額はまちまち。

●請願の通りでなくとも、例えば「小学3年生で38人学級実現」のように、段階的に実施することも検討してはどうか。

過去にも、同様の請願が何度か提出されているようですが、綿密な調査は行われないままに、不採択もしくは審議未了となっていたとのことで、どうにか今回の委員会である程度の答えを出したかったのですが、時間切れとなってしまって非常に残念です。

次期の文教建設常任委員会には、少人数学級実施による定量的な効果(例えば学力や不登校率との相関)の検証も含めた調査研究を進めていただけることを期待しています。

◇Facebookの元記事はこちら

[教育, 子育て, 行財政改革, 議会と選挙]2015年2月2日(月)

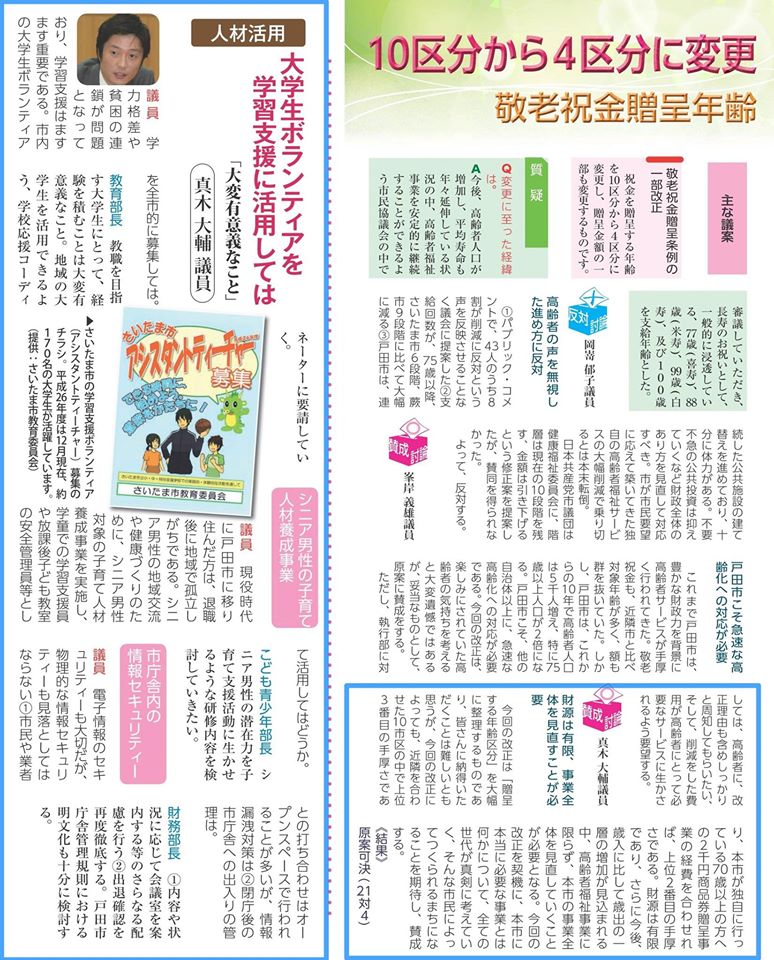

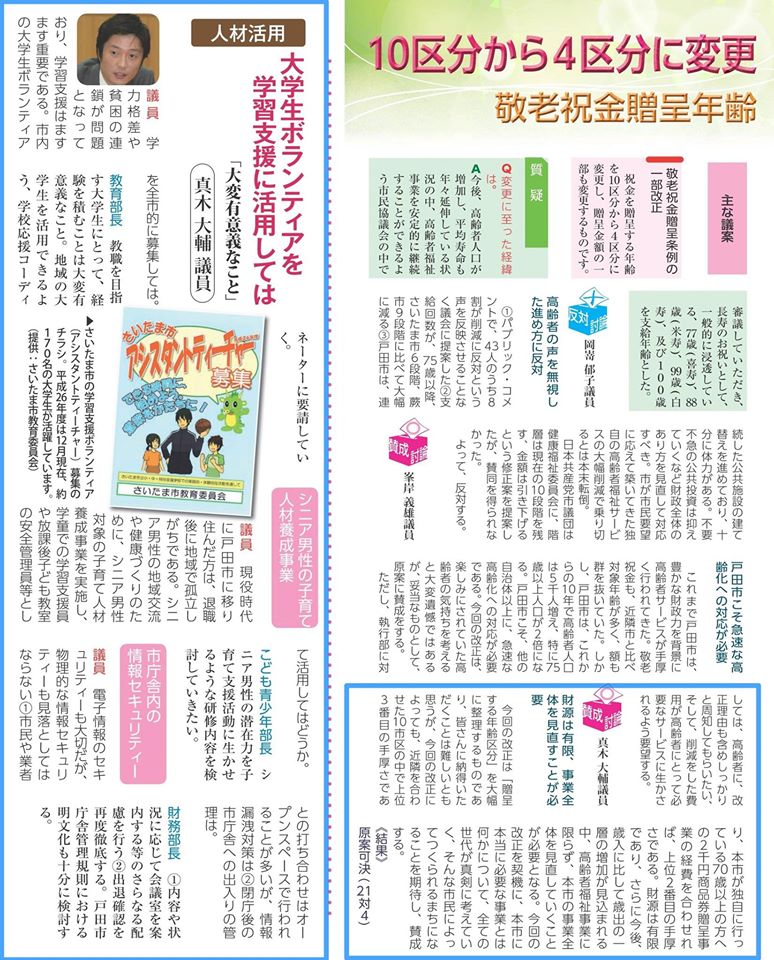

先日の12月議会の概要をお伝えする『とだ議会だより』が発行されました!

上の画像は、私が行った賛成討論と一般質問です。

賛成討論は「敬老祝い金改正条例」について、一般質問は「人材活用」と「情報セキュリティ」についてです。

下の画像は、隔号に掲載している「議会を知っtoco」の第5弾です。

今回は、昨年話題になった「政務活動費」について、戸田市議会での制度も交えつつ、わかりやすく解説しています。

議会広報特別委員会での協議が反映された自信作です!

画像には載せませんでしたが、巻末の「ほっとコ~ナ~」もよろしくです(笑)

◇Facebookの元記事はこちら

[教育]2015年1月17日(土)

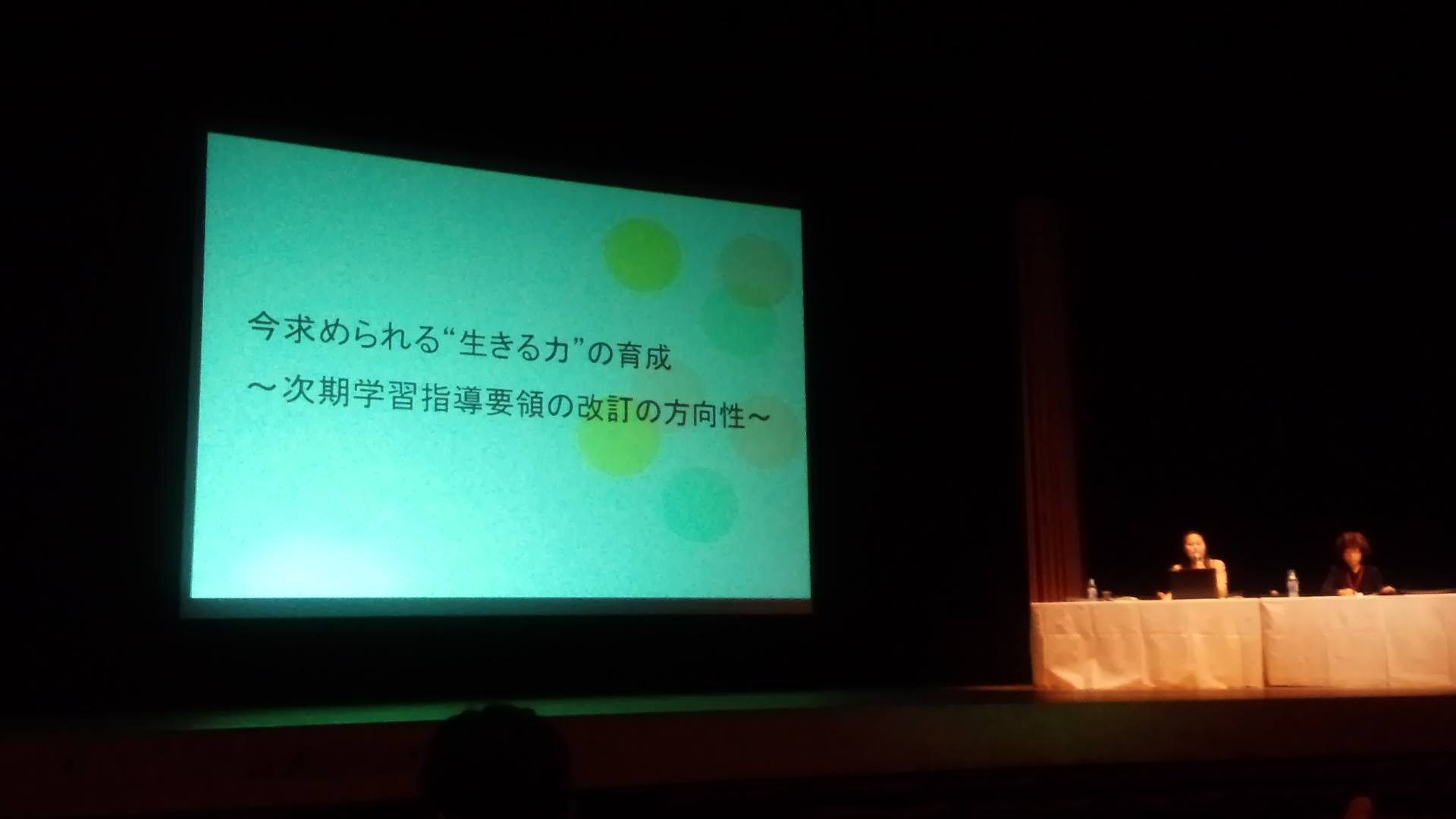

本日は、戸田市文化会館で毎年1月に開催されている、「未来を拓く『学び』推進事業」「21世紀型スキル育成研修会」の報告会に参加しました。

埼玉県教育委員会+東大CoREF+intelの「官学民」による連携事業で、今年度が3年目にあたります。

また、文科省による新しい学習指導要領の説明もありました。

どちらの目指す方向も、私としては大変正しいと感じます。

「受け身での学習による知識当てはめの教育」から、「主体的な学びによる知識活用の教育」への転換です。

今回の、報告会に参加して目からウロコだったのは、

「知識活用力などの新しい学力(21世紀型スキル)は、新たに身に付けさせるものではなく、元々人間に備わっている能力であり、それは、生徒の主体的な学びを促す環境を整備することで自然と引き出される。」

という言葉でした。

別の表現としては、

「《学び》は、学んだらその次の学びが出てこないと《学び》ではない。子供達が、自分の納得に向けてじっくり考えられる環境を作ることが大切。」

というものです。

このような学びにおいて、PCやタブレットなどのICT機器は「多様な表現手段のためのツール」として活用していくべきもの、ということです。

国内では埼玉県が、そして戸田市内では笹目中学校が率先して導入し成果を上げており、おそらく今後は、戸田市全域に普及していくものと思われます。

私も、2年前に行った議員として初めての一般質問において、21世紀型スキル育成の市内推進を求めました。

文科省の方もおっしゃっていましたが、教育にも「不易と流行(変わらない本質的なもののなかにも時代に対応させていくものが必要)」があります。

社会環境が急速に変化している時代にあって、教育も、変化させていくべきものは躊躇せずに変化させるべきです。

そしてありがたいことに、社会は、より人間らしいもの(言い換えると、人間にしかできないもの)を尊重する時代に移ってきていると感じます。

◇Facebookの元記事はこちら

[教育]2015年1月10日(土)

「トビタテ!留学JAPAN」の高校生コースが創設され、昨日に募集がスタートしました。高校生ならだれでも応募できます。

文科省肝煎りの事業で、独立行政法人日本学生支援機構が109(現時点)の国内大手企業からの支援を受けて、昨年にまずは大学生を対象に始めた事業です。

今回の高校生コースの種類と募集人数は、

アカデミック分野(150名)

スポーツ・芸術分野(50名)

プロフェッショナル分野(50名)

国際ボランティア分野(50名)

の計300名で、支援内容は「奨学金」「研修参加費」「渡航費」「授業料」です。

所得制限は、例えば給与所得であれば「4人世帯:1,117万円」「5人世帯:1,259万円」と、緩目です。

高校生のお子さんをお持ちの方は、検討してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、私は本事業について、12月の文教建設常任委員会で、「戸田市の海外留学奨学金制度を補完するものとして、応募学生や市民に周知すべき。」との提案を行っています。

「トビタテ!留学JAPAN(高校生コース)」公式サイト

「トビタテ!留学JAPAN(高校生コース)」文科省のお知らせ

◇Facebookの元記事はこちら

[教育]2014年12月23日(火)

先週水曜日に参加した、笹目小学校研究発表会「ユニバーサルデザインに基づく学校づくりの推進」の報告です。

そもそもの「ユニバーサルデザイン」とは、「言語や年齢や性別の差異、障害や能力の有無を問わずに利用できる設計」のことです。

例えば、ウォシュレットトイレは障害のある方にとって有難いもので、また路面のピクトグラム(自転車マークなど)は海外の人にとって意味の分かるものです。そして、それが結局は「すべての人にとって便利orわかりやすい」ものでもあります。

その考え方を教育に活用したものが「ユニバーサルデザイン教育」で、笹目小学校が数年前から推進しており、その教育効果は数字にも表れています。(笹目中学校でも導入されています。)

例えば、「今日の授業で何を学ぶかの全体像を最初に示し、いまはその全体像の中のどの項目を学んでいるかを随時示していく」方法や、技術的なところでは「チョークの色使い」や「印刷物のフォント」への配慮などです。

これらは、集中力の途切れやすい発達障害児童にとって「無いと困る」ものであり、すべての児童にとって「有ると便利orわかりやすい」ものです。

私がこちらでも何回か言っていますが、分かりやすいことは良いことです。

公開授業を見学して個人的に印象に残ったことは、それぞれの授業で「文章の作り方」を丹念に教えていたこと(文章力は一生役立つ!)と、PTAや保護者の方々が学校と一体となってユニバーサルデザイン教育を推進していたことです。

下の写真は、笹目小学校のPTA会長さんと、ボランティアでスクールソーシャルワーカーをされている方とのスリーショットです^^

◇Facebookの元記事はこちら